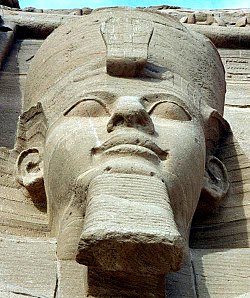

람세스 2세

| 람세스 2세 | |

|---|---|

| |

| 파라오 | |

| 재위 | 기원전 1279년 ~ 기원전 1213년 |

| 전임 | 세티 1세 |

| 후임 | 메르넵타 |

| 왕조 | 이집트 제19왕조 |

| 배우자 | 네페르타리 |

람세스 2세(世)(Ramesses II, 기원전 1313년 ~ 기원전 1213년)는 이집트 신왕국 제19왕조 제3대 파라오(재위:기원전 1279년 ~ 기원전 1213년)이다.

그의 치세 동안 이집트는 리비아, 누비아, 팔레스타인까지 세력을 확장해 번영하였다. 그는 호전적인 히타이트와 전쟁에서 명성을 얻었는데, 그 후 그들과 평화롭게 되었다.[1] 람세 2세, 라메세스 2세라고도 표기되었다. 람세스란 이름은 라에 의해 태어났다는 의미를 가진 '라 메스 시스'의 그리스어 음이다.

생애

[편집]생몰연대에 대해서는 여러 가지 설이 있으나, 대체적으로 26세에 즉위하여 64년간 통치한 뒤 90세에 죽은 것으로 알려져 있다. 그 사이 첫 번째 왕비 네페르타리와 여러 명의 왕비 및 측실과의 사이에서 현자(賢者)로써 명성이 높았던 카엠와세드, 후계자였던 메르에프타하를 시작으로 매우 많은 자식들을 낳았다고 전해진다. 일부에서는 그들 대부분이 양자이며 왕의 아들이란 칭호를 하사받은 것이라고 주장했으나, 무엇보다 람세스 왕의 전용 활이라 불리는 커다란 강궁이 남아 있는데, 왕 이외에는 아무도 당기지 못했다는 일화가 있을 정도로 뛰어난 전사였던 그가 많은 자식을 남기지 않았다고는 생각되지 않아, 역시 그들은 왕의 친자식이라고 생각하는 사람들도 있다.

치세 전반기에는 히타이트와 팔레스타인을 사이에 두고 세력을 다투었다. 기원전 1274년 카데쉬 전투에서 직접 출정하여 히타이트 왕 무와탈리 2세와 전투를 벌였다. 이집트는 카데쉬 전투에서 거짓 정보에 속은 결과, 주력 군단이 괴멸당할 정도의 고전을 면치 못했다. 이후 전투의 결과에 대해서는 양측의 기록이 달라 아직까지 논란의 대상이다. 하지만 히타이트 세력을 팔레스타인에서 몰아내지는 못했다. 양쪽은 서로 상대를 물리치지 못하고, 장기간 전쟁을 계속하던 중 람세스 2세의 재위 21년째인 기원전 1268년에 이집트와 히타이트 사이에 평화조약을 체결하고 휴전하였다. 람세스 2세는 히타이트 왕녀를 왕비로 맞이하였다. 이것은 세계사에서 최초의 평화조약이라 평가했다. 또한 카데쉬 전투에 대한 람세스 2세의 승리 선전은 이집트군의 군사 제도 개혁을 방해했기에 훗날 재앙의 불씨로 남게 되었다.

람세스 2세는 또한 나일 제1 강을 넘어 누비아로 원정을 떠났다. 람세스 2세는 전승 기념비를 많이 세웠고, 현재도 기념비의 상당수가 남아있는 파라오가 되었다. 누비아는 후에 이집트에 동화되어 본가 이집트의 쇠퇴를 구원하는 형태의 왕조를 세우게 된다.

업적

[편집]그는 히타이트와 전쟁을 벌이기는 했지만 실리를 추구할 줄도 알아서 히타이트와 휴전을 맺어 50년 동안 평화를 유지했다. 또한 아부심벨 신전, 카르나크 신전, 라메세움 등의 거대한 건축물을 이집트 전역에 건설하기도 했다.[2] 고대 파라오들에게 있어 자신의 업적을 후세에 알릴 수 있는 건축물은 매우 중요한 의미를 가지고 있다.

성경과 람세스 2세

[편집]비록 출애굽기에서는 파라오의 이름을 명시하지 않지만, 일부 성서학자들은 구약 출애굽기의 파라오를 람세스 2세로 추정하기도 한다. 람세스 2세가 비돔(탈 엘-레타바)의 요새와 신도시 라암셋(피람세스)를 건설하였다는 것과 제19왕조 동안 이집트에 거주하던 셈족들의 도시인 아바리스(탈 엘-다바)가 버려졌다는 것[3]을 출애굽기와 연결하여 아바리스의 도시가 버려진 시기를 제19왕조의 그의 치세 동안으로, 그리고 그 이유를 셈족들이 이집트를 떠났기 때문이었을 것으로 추정하여 출애굽의 역사성을 증명하려는 성서 학자와 복음주의 계열의 학자들이 있다. 하지만, 아바리스는 람세스 2세가 피람세스를 완공하고, 피람세스가 더욱 더 성장하자 아바리스가 압도당했기 때문에 아바리스가 버려진 것이라고 보는 것이 일반적이다.[4]

또한, 람세스 2세를 출애굽의 파라오로 보는 설은 출애굽기에서 언급되는 지명들인 얌수프(갈대바다), 비하히롯, 믹돌, 바알스본 등의 지명이 제19왕조와 제20왕조의 기록들(Papyrus Anastasi V, Papyrus Sllier IV, Papyrus Anastasi III)에서 등장한다는 것을 근거로 하고 있는 주장이기도 하다. 고센이라는 지명이 기원전 5세기의 아라비아 왕 게셈으로부터 유래했다는 것에 반대하는 학자들도 있다. 물론, 맨프레드 비탁 교수는 고센은 제19-20왕조 시절의 기록인 아나스타시 파피루스(Papyrus Anastasi IV)에서 와디 투밀랏(Wādī Ṭumīlāt)을 가리키는 이름으로 사용된 지명과 관련이 있을 것이라 제시하였다[5]. 즉, 고센이라는 지명 역시 람세스 시대(제19-20왕조)에 부합한다는 것이다.

참고로, 아바리스는 힉소스인들이 패퇴당한 시점부터 도시의 절반 가까이 되는 부분이 버려졌지만, 이후에도 셈족 유목민들이 거주하여 제18왕조부터 람세스 2세의 시대 때까지 세트 신전 구역과 G6 구역, 곧 아바리스의 절반에 해당되는 부분만 지속적으로 점유되었고, 람세스 2세의 치세 동안 완전히 버려져 공동 묘지가 되었기에[6] 출애굽이 그의 치세 동안에 있었던 사건으로 여겨지기도 한다. 또한, 이집트의 아바리스와 셈족 연구의 최고 권위자인 멘프레드 비탁은 출애굽의 파라오를 람세스 2세가 아니라 람세스 3세로 보고 있지만 430년에 대해서는 람세스 2세가 이집트의 셈족 도시인 아바리스의 셈족에 의해 바알-하닷과 동일시되었던 세트 신전의 건립 400주년을 기념하여 세운 비문과 관련된 것으로 보고 있으며, 람세스 2세의 세트 신전 건립 400주년 기념 비문(Year 400 Stela)은 힉소스 시대 초기의 종교가 람세스 시대까지 존속되고 보존되었음과 힉소스 잔당의 후예들이 람세스 시대까지 아바리스에서 삶을 이어나갔음을 보여준다고 주장하였다[7].

레데시예 사원(Temple of Redesiyeh)의 람세스 2세의 아버지 곧, 부왕인 세티 1세(기원전 1290–1279년)의 군사 원정 목록에서 므깃도와 가데스 사이의 땅이 아셀과 발음이 유사한 "i-ś-r"로 기록되어 있는 것을 아셀 지파와 동일시하는 학자들도 있는데[8], 이들의 주장을 고려하면 출애굽을 그의 치세로 보기는 어려울 것으로 보이기도 하다. 더군다나, 최근에는 메르넵타의 비문이 아니라 호렘헤브나 람세스 2세 본인의 치세 동안에 제작되었을 것으로 추정되는 베를린 비문(Berlin Pedestal Relief 또는 ÄM 21687)이 이스라엘에 대한 가장 오래된 기록이고 이에 따라 이스라엘이 가나안에 등장한 시기 또는 초기 이스라엘 사회가 가나안에서 형성된 시기가 기원전 13세기 말이 아니라 기원전 13세기 초(기원전 1300년)나 기원전 14세기 중엽(기원전 1350년 무렵)부터였다고 주장되기도 한다.[9] 그러나, 레데시예 사원의 지명을 아셀 지파로 식별하는 것에 반대하는 학자들도 있으며, 아셀 지파가 이스라엘로 귀화한 외국 민족으로 보는 학자들도 있는데, 이들은 후기 청동기 시대 붕괴 때 가나안으로 이주한 바다 민족(Sea Peoples)인 웨쉐시(Weshesh)와 동일한 민족으로 식별한다. 그리고 설령 레데시예 사원의 지명이 아셀 지파와 관련이 있더라도 베를린 비문 속 지명과 마찬가지로 족장 시대와 관련되었을 수도 있다. 이 때문에 이러한 기록들은 출애굽과 관련하여 크게 문제가 되지는 않는다. 동양학자 마리오 리베라니(Mario Liverani)가 아브라함의 이름의 라함과 벳스안/벧산(Beth Shean)에서 발견된 세티 1세(기원전 1290-1279년)의 비석(c. 1289 BC)에서 언급되는 유목민족 부족인 라함(Raham) 사이의 연관성을 제안했던 것[10]처럼 족장 시대의 배경은 중기 청동기 시대(기원전 2000-1500년)가 아니라 후기 청동기 시대(기원전 1500-1200년)일 수도 있다. 특히, 성서의 이야기적인 관점에서 성서에서 야곱의 아들들이 애굽으로 들어가기 전이나 후에나 출애굽 이전까지 이미 저마다 세력을 형성해 자신의 후손들이 가나안 입성 후 활동한 지역에서 동일하게 활동한 것(예: 유다의 손자 헤스론 - 대상 2:24, 에브라임의 아들들 - 대상 7:21)을 고려하면, 레데시예 사원의 "i-ś-r"은 족장 시대의 아셀의 세력을, 베를린 비문의 이스라엘은 족장 시대의 이스라엘을 가리켰을 수도 있다.

민족적 대이동이 일어났던 것은 이집트 기록과 고고학적으로도 기원전 16세기의 아흐모세 1세의 힉소스 패퇴와 기원전 12세기의 세트나크테의 셈족 축출 사건이 유일하기에 대부분의 학자들은 출애굽을 람세스 2세의 시대에 일어난 사건으로 보는 보수적인 성서 학자들의 주장에 회의적인 입장을 가지고 있다. 하지만, 동시에 람세스 2세 시대 때 있었던 적은 수의 셈족 노예들의 탈출 사건이나 그보다 후대에 있었던 일부 노예들의 탈출 사건이 전승의 기원이 되었다는 주장에 대해서는 열린 입장을 취하고 있다고 한다. 참고로, 세트나크테가 이르수와 셈족을 축출했다는 이야기는 이집트가 아니라 가나안을 배경으로 하고 있을 것으로도 추정되는데, 이집트를 배경으로 하고 있다고 보는 학자들 만큼이나 많은 학자들이 이르수가 이집트의 정치적 혼란기 동안 이집트 제국의 영토인 가나안에서 패권을 잡은 군벌로 보고 있다[11]. 이외에도 아바리스와 고대 이집트의 셈족 연구 최고 권위자인 멘프레드 비탁 교수와 이스라엘 역사와 관련한 권위자 중 한 명인 게리 A. 렌즈버그 교수는 출애굽의 파라오를 람세스 3세로 보고 있고 초기 이스라엘인들의 유전자 풀에 포함되는 에돔(또는 세일)의 샤수(Shasu)들이 해리스 파피루스에서 람세스 3세에 의해 이집트로 포로로 끌려갔다는 것을 근거로 하여 이들이 가나안에 있던 이스라엘 족속에게 탈출기 전승을 가지고 왔을 것이라고 주장하였다[12]. 실제로, 메디넷 하부(Medinet Habu) 신전에서 이스라엘 출신의 노동자가 세운 집이 발견되었다는 것은 람세스 3세 또는 람세스 4세의 치세 시절 당시 이스라엘인이 애굽에서 노예로서 있었음을 입증한다[12].

물론, 출애굽을 람세스 2세나 람세스 3세의 치세가 아니라 더 이전으로 보는 학자들도 존재한다. 데이비드 롤은 출애굽을 중왕국 시대의 사건이라 주장하였었다.[13] 이스라엘의 가나안 정착을 기원전 17세기로 보는 사마리아인들의 연대기에 부합하기는 하지만,[14] 성서의 전통적 연대기에 부합하지 않는다는 것과 해당 가설이 수정 연대기를 통하여 중왕국 시대를 기원전 15세기로 보았다는 문제점이 있으며, 이집트학계에서는 일반적으로 거부되는 가설이다.[15]

출애굽을 고왕국 시대의 사건으로 보는 이들 역시 존재한다.[16] 수정연대기[17]를 사용하여 고왕국 시대를 기원전 15세기까지 낮추거나 출애굽부터 성전의 건립일까지의 기간이 480년이 아니라 1480년[18]이나 그 이상으로 보아 출애굽을 기원전 26-25세기 무렵, 즉, 고왕국 시대의 사건으로 보고 있으며, 해당 설에서는 예리코와 아이(Et Tell)가 기원전 26-25세기에 파괴를 경험했다는 것,[19][20] 하솔이 기원전 2500년 무렵부터 기원전 2300-2200년까지 버려져 있었다는 것,[21] 그리고 MacGregor plaque, 제1왕조의 파라오 카아의 Abydos ivory tablet를 통해 고왕국 시대 이전부터 셈족 유목민들이 이집트로 노예나 포로로 끌려왔었다는 것 등이 근거로써 작용한다. 베냐민 부족(Binu-Jamina)이 이집트 제11-12왕조 시절인 고바빌로니아 왕국 시절(기원전 2000-1595년) 초기의 기록에서 메소포타미아를 위협하는 강렵한 유목민 부족으로 등장하고 심지어 우루크의 왕인 신카시드 왕(기원전 1801년 ~ 기원전 1771년)이 해당 부족 출신으로 기록된다는 것[22]은 적어도 출애굽이 기원전 2000년대 무렵보다는 이전에 발생했음을 보여주는 것으로 여겨지기도 한다. 이들은 요셉은 제3왕조의 파라오 조세르의 재상이자 최초의 피라미드를 세운 임호텝과 동일시한다. 참고로, 아랍 전통에서는 출애굽 당시 바로의 신하의 이름을 하만으로 언급하며, 그는 주로 기원전 26세기의 파라오인 제4왕조의 쿠푸의 신하이자 기자의 대피라미드를 세운 건축가 헤몬/헤미우누(Hemon/Hemiunu)로 식별되곤 하는데, 이를 바탕으로 보면, 출애굽은 쿠푸의 치세 동안 발생한 사건으로 볼 수 있다.[23] 또한, 제3왕조와 제4왕조 모두 아직 이집트에 전차나 말이 없었던 시절이지만, 성서 속 전차, 병서, 말 등에 대한 언급은 중세나 르네상스 시대의 성서 명화에서 성서 속 인물들이 유럽인의 복장이나 아랍인의 복장 등 당시의 복장과 물건들과 함께 등장하는 것과 비슷한 경우로 볼 수 있다. 구전되던 전승이 사본에 적히게 되거나 이전부터 전해 내려오던 사본이 새로운 사본으로 옮겨지던 과정에서 시대에 맞춰 독자들과 청자들을 위해 기록된 것으로 볼 수 있다.

람세스 2세는 성서의 예루살렘을 침공한 파라오 시삭으로 식별되기도 한다.[24] 베를린 비문은 이스라엘을 민족이 아니라 지명으로 기록하기에 이스라엘 왕국을 가리켰을 것으로도 해석되기도 하며, 이에 따라 이스라엘의 통일 왕정이 이집트 제21왕조가 아니라 제19왕조 무렵에 이미 존재했을 것으로도 추정된다.

창작물에서의 람세스 2세

[편집]프랑스 이집트학자 크리스티앙 자크의 소설인 람세스(소설)은 이러한 람세스 2세의 삶에 관한 역사적 사료들과 성경의 내용, 그리고 작가의 상상력으로 쓰고 있으나, 지나친 역사왜곡을 하고 있다고 평가되기도 한다.

드림웍스의 이집트 왕자에서는 성경의 이야기를 토대로 람세스 2세를 묘사했다.

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ Gerald Leinwand (1986). 〈Prologue: In Search of History〉. 《The Pageant of World History》. Allyn & Bacon. 13쪽. ISBN 978-0-205-08680-1.

Ramses II won fame for fighting the warlike Hittites, although he eventually made peace with them.

- ↑ Gerald Leinwand (1986). 〈Prologue: In Search of History〉. 《The Pageant of World History》. Allyn & Bacon. 13쪽. ISBN 978-0-205-08680-1.

Ramses built many magnificent buildings, including the temple at Abu-Simbel.

- ↑ Manfred Bietak, Nicola Math, and Vera Müller, “Report on the excavations of a Hyksos Palace of Tell el Dabᶜa/Avaris.” Ägypten und Levante 22/23 (2013): 15-35.

- ↑ Marc van de Mieroop, "A History of Ancient Egypt", 2021, p. 125.

- ↑ Bietak, Manfred (2015). "On the Historicity of the Exodus: What Egyptology Today Can Contribute to Assessing the Biblical Account of the Sojourn in Egypt". In Levy, Thomas E.; Schneider, Thomas; Propp, William H. C. (eds.). Israel's Exodus in Transdisciplinary Perspective: Text, Archaeology, Culture, and Geoscience. Springer. p. 22. ISBN 978-3-319-04767-6.

- ↑ Manfred Bietak and Irene Forstner-Muller. "The Topography of New Kingdom Avaris and Per-Ramesses", pp 27-28

- ↑ Bietak, Manfred (2015). "On the Historicity of the Exodus: What Egyptology Today Can Contribute to Assessing the Biblical Account of the Sojourn in Egypt". In Levy, Thomas E.; Schneider, Thomas; Propp, William H. C. (eds.). Israel's Exodus in Transdisciplinary Perspective: Text, Archaeology, Culture, and Geoscience. Springer. pp. 17–37. ISBN 978-3-319-04768-3.

- ↑ Muller, Asien und Europa nach Altägyptischen Denkmälern (Leipzig, 1893), 237.

- ↑ Zwickel, Wolfgang & van der Veen, Pieter. (2017). The Earliest Reference to Israel and Its Possible Archaeological and Historical Background. Vetus Testamentum. 67. 129-140. 10.1163/15685330-12341266.

- ↑ The stele reads: «The Apiru of Mount Yarumta, together with the Tayaru, attack the Raham tribe». J. B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament , p. 255. Princeton, 1955.

- ↑ Goedicke, Hans (1979). "'Irsu, the Kharu' in Papryus Harris". Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 71: 1–17. JSTOR 23858901.

- ↑ 가 나 Bietak, Manfred (2015). "On the Historicity of the Exodus: What Egyptology Today Can Contribute to Assessing the Biblical Account of the Sojourn in Egypt". In Levy, Thomas E.; Schneider, Thomas; Propp, William H. C. (eds.). Israel's Exodus in Transdisciplinary Perspective: Text, Archaeology, Culture, and Geoscience. Springer. pp. 17–37. ISBN 978-3-319-04768-3.

- ↑ Rohl, David (1995). A Test of Time. Arrow. ISBN 0-09-941656-5.

- ↑ “The Samaritans.”

- ↑ Bennett, Chris (1996). "Temporal Fugues". Journal of Ancient and Medieval Studies XIII. Archived from the original on 2018-07-16. Retrieved 2011-11-03.

- ↑ Anati, Emmanuel (2016). Esodo. Tra mito e storia (in Italian). Atelier. ISBN 978-88-98284-24-5.

- ↑ 먼저, 제3중간기에 대해서는 이집트 학자 데이비드 롤의 수정 연대기가 존재하는데, 그는 기존에 알려진 것과 달리 부바스티스의 22왕조와 테베의 23왕조만 서로 공존한 것이 아니라 피람세스의 20왕조와 타니스의 21왕조 모두 이들과 공존했다고 볼 수 있는 수정 연대기를 제시하였다. 가나안의 도시 유적에서 제20왕조의 쇼솅크 1세 보다 람세스 6세와 람세스9세의 유물들이 더 오래되었음이 확인되었지만 쇼솅크 1세가 이들의 통치 초기에 가나안으로 원정을 가 이들의 도시를 차지하였다고 본다면 이들과 공존했다고 볼 수 있게 되기는 하며, 제21왕조의 프수센네스 1세는 라암셋의 도시를 타니스로 통째로 뜯어 옮겼기에 피람세스가 수도였던 제20왕조와 공존했다고 보기 어렵겠지만 제21왕조의 그의 이전 왕들은 제20왕조의 다른 왕들과 공존했다고 볼 수 있기에 크게 문제가 되지는 않는다. 사실상 제20왕조가 먼저 등장한 것으로 보는 것이기에 기존의 역사적인 순서대로 보는 연대기이기는 하다. 롤은 또한, 제18왕조의 아마르나 문서의 라바야를 성서의 사울 왕으로 보고, 성서의 파라오 시삭을 제22왕조의 셰숑크 1세가 아니라 제19왕조의 람세스 2세로 식별함으로써 제18왕조와 제19왕조의 연대를 기원전 12-10세기까지 앞당겼다. 그의 주장은 람세스 2세의 치세의 기록으로 추정되는 베를린 비문(Berlin Pedestal Relief 또는 ÄM 21687)에서 이스라엘을 민족이 아니라 지명, 즉, 국가나 왕국으로 기록한다는 것, 셰숑크 1세의 기록에 이스라엘이 없다는 것, 이스라엘 핑켈슈타인과 같은 학자들이 아마르나 문서의 라바야와 성서의 사울의 유사성과 아마르나 문서 속 세겜과 예루살렘의 경쟁 구도가 이스라엘의 사울 왕조와 다윗 왕조의 경쟁 구도를 연상시킨다는 것에 주목한다는 것 등을 근거로 하였다. 다음으로, 제18왕조의 호렘헤브와 아멘호테프 2세의 통치 기간을 짧게 보는 학자들 역시 존재하기에 제18왕조의 존속 기간을 알려진 연대기보다 짧게 볼 수 있다. 제18왕조의 창건자 아흐모세 1세는 치세 말에 왕조를 창건한 것이었으며, 이전에는 제17왕조의 마지막 왕이자 제2중간기(중왕국 시대 후기, 제17왕조 후기)의 힉소스 왕조(제15왕조)의 아페피와 공존하였는데, 제2중간기는 파라오들의 통치 기간과 역사성 등이 명확하지 않으며, 힉소스 왕조 역시 아페피를 제외한 다른 파라오들의 통치 기간과 역사성이 명확하지 않다. 이를 고려해 롤의 연대기와는 달리 제2중간기를 짧게 볼 수 있다. 이 시기는 고바빌로니아 왕국에 상응하는 시기인데, 고바빌로니아의 경우, 함무라비의 치세 직후 정치적 혼란기에 돌입하였고, 왕들의 통치 기간이 아시리아의 왕들과 마찬가지로 후대의 기록에 의존하거나 정확하지 않기에 바빌로니아의 연대기 역시 이에 맞춰 짧게 볼 수 있다. 중왕국 시대 초기의 파라오들의 통치 기간은 명확하지 않기에 짧게 볼 수 있으며, 섭정 등을 고려하여 제11-12왕조를 기존의 연대기 보다 짧게 볼 수 있다. 왕조들이 공존했던 정치적 혼란기인 제2중간기와 제1중간기(제6왕조 후기, 중왕국 시대 초기)은 파라오들의 통치 기간과 역사성 등이 명확하지 않으며, 고대 이집트의 역사가 마네토가 70일에 걸친 70명의 파라오가 통치하였다고 기록하기도 하였기에 수백년이라는 기간 보다 더 짧게 볼 수 있다. 제5-6왕조는 제5왕조의 사후레가 30년 이상 통치를 안했어도 세드 축제(Sed Festival)을 기념하였다는 것과 가축 계수는 2년 단위가 아니라 더 자주했을 수도 있다는 것, 그리고 제5왕조까지의 파라오들의 연대기를 기록한 팔레르모 스톤(Palermo Stone)이 제5왕조보다 훨씬 후대의 기록물로 추정되기도 한다는 것 등을 근거로 기존의 연대기보다 더욱 더 짧게 볼 수 있다. 제4왕조의 카프레, 멘카우레 등의 파라오들의 통치 기간도 이와 비슷하게 줄일 수 있다. 이러한 방식으로 중간기가 아닌 시절에도 왕조들이 공존했다는 수정 연대기와 달리 역사적인 순서대로 왕조들이 존재했다고 볼 수 있다.

- ↑ Aardsma, Gerald E. The Exodus Happened 2450 B.C. Aardsma Research & Publishing, 2008. ISBN 0-9647665-6-6.

- ↑ Nigro, Lorenzo (2020). "The Italian-Palestinian Expedition to Tell es-Sultan, Ancient Jericho (1997–2015)". In Sparks, Rachel T.; Finlayson, Bill; Wagemakers, Bart; SJ, Josef Mario Briffa (eds.). Digging Up Jericho: Past, Present and Future. Archaeopress Publishing Ltd. ISBN 978-1789693522. p. 190.

- ↑ 두 도시 모두 여러 시대에 파괴를 경험했는데, 아이의 경우, 기원전 24세기의 파괴가 마지막이었으며, 이후 기원전 12세기까지 폐허로 있었다.

- ↑ Lev, Ron; Bechar, Shlomit; Boaretto, Elisabetta (2021). "Hazor Eb III City Abandonment and Iba People Return: Radiocarbon Chronology and ITS Implications". Radiocarbon. 63 (5): 1453. Bibcode:2021Radcb..63.1453L. doi:10.1017/RDC.2021.76.

- ↑ Dietz Otto Edzard: Die Nomaden in der altbabylonischen Zeit In: Elena Cassin, Jean Bottéro, Jean Vercoutter: Die Altorientalischen Reiche I - Vom Paläolithikum bis zur Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. -, Fischer, Frankfurt am Main 1965 (gleichnamige limitierte Sonderausgabe 2003), S. 170.

- ↑ 요셉이 제3왕조의 첫 파라오 조세르의 재상 임호텝이기에 출애굽이 제4왕조의 파라오 쿠푸의 치세 동안의 사건이라면, 연대기적으로 문제가 된다고 생각할 수도 있다. 하지만, 사마리아 오경과 마소라 사본보다 9세기 이전의 사본인 70인역 사본에 따르면 이스라엘 자손이 애굽에 430년 동안 거주한 것이 아니라 애굽과 가나안에 430년 동안 거주했다고 나와있다. 갈라디아서 3:17에서 바울은 아브라함이 언약을 맺은 때로부터 출애굽까지의 기간을 430년이라 기록했으며, 사해문서와 외경인 희년서는 아브라함이 창세기 15장의 언약을 맺은 때로부터 출애굽까지의 기간이 430년이라 기록하고, 현대의 유대인들 역시 이를 430년이라 믿는데, 이는 그들의 달력에서도 확인된다. 아브라함이 언약을 맺은 때로부터 야곱이 애굽에 들어간 때까지 약 215년이 지났기에 이로부터 출애굽까지의 기간은 215년이 된다. 만약 430년을 거주했다고 본다면, 제3왕조부터 제4왕조의 쿠푸의 치세까지의 파라오들의 통치 기간을 기존의 연대기보다 훨씬 길게 보아 요셉을 임호텝으로 식별하고 출애굽을 쿠푸의 치세 동안의 사건으로 보는 설과 조화시킬 수 있을 것으로 보인다.

- ↑ Rohl, David. A Test of Time: The Bible — from Myth to History. Century, 1995, pp. 122–27. Published in the U.S. as Pharaohs and Kings: A Biblical Quest. Crown Publishers, 1995.

외부 링크

[편집] 위키미디어 공용에 람세스 2세 관련 미디어 분류가 있습니다.

위키미디어 공용에 람세스 2세 관련 미디어 분류가 있습니다.- 람세스 2세 - 파인드 어 그레이브