3×4 = 12 乘法 是四则运算 之一。乘法运算的本质,就是“同类累加 的简写形式”。

例如:

a

×

b

=

b

+

⋯

+

b

⏟

a

个 b

.

{\displaystyle a\times b=\underbrace {b+\cdots +b} _{a{\text{ 个 b}}}.}

a

{\displaystyle a}

b

{\displaystyle b}

因数 積 。

a

×

b

{\displaystyle a\times b}

a

{\displaystyle a}

b

{\displaystyle b}

a

{\displaystyle a}

b

{\displaystyle b}

a

{\displaystyle a}

b

{\displaystyle b}

[ 1] [ 2]

乘法运算亦有其它形象理解:对于整数 乘法,可表现为将对象排列成矩形 陣列 ;对于实数 乘法,则可解释为计算矩形面积。同样地,运算结果不受边长测量顺序的影响。

在乘法基本概念的基础上,序列 乘积、向量 乘法、复数 及矩阵 运算等均对其进行了概念扩展。这些更高级的数学结构会以各自方式影响乘法的基本性质——例如矩阵乘法和某些向量乘法会呈现非交换性,复数乘法则会改变复数的符号。

首先,进入正题前,我们不妨来看两个生活中的例子:

买5个单价为3圆的冰激凌:由

5

×

3

=

15

{\displaystyle 5\times 3=15}

要搭一个3层高、每层4块积木的小塔:由

3

×

4

=

12

{\displaystyle 3\times 4=12}

其次,数学和物理存在许多“累加关系”:

已知匀速直线运动 状态下,某物体行进速度 为

v

{\displaystyle v}

时间 为

t

{\displaystyle t}

距离

d

=

v

×

t

{\displaystyle d=v\times t}

已知一个物体的密度 为

ρ

{\displaystyle \rho }

体积 为

V

{\displaystyle V}

质量

m

=

ρ

×

V

{\displaystyle m=\rho \times V}

......

可见,在数学 ,尤其是在基本算术 中,乘法是加法的“快捷版” 。

乘法运算,指通过特定法则将两个或多个数结合生成积 的运算过程。其核心内涵包括:

同类累加的简写形式:表示将相同值的数进行连续叠加的运算(如

3

×

4

=

4

+

4

+

4

=

12

{\displaystyle 3\times 4=4+4+4=12}

比例 关系的量化 表达:当乘数非整数 时,可表示为原数的分数(小数)倍 (如

3

×

0.5

{\displaystyle 3\times 0.5}

3

{\displaystyle 3}

4

×

1

3

{\displaystyle 4\times {\dfrac {1}{3}}}

4

{\displaystyle 4}

維度 扩展的数学工具:在几何学 中,用于计算面积 (长

×

{\displaystyle \times }

体积 (长

×

{\displaystyle \times }

×

{\displaystyle \times }

乘法可以用幾種方法表示。以下的式子表示“五乘以二”:

5

×

2

{\displaystyle 5\times 2}

5

⋅

2

{\displaystyle 5\cdot 2}

5

∗

2

{\displaystyle 5*2}

(

5

)

(

2

)

{\displaystyle (5)(2)}

古代常用的方法是將兩個數並排,沒有甚麼特別的符號來表示乘法。

以「

×

{\displaystyle \times }

奥特雷德 于1618年最先引入,也是現在最流行的寫法。在计算机 领域,也有為方便鍵盤輸入而以小寫 英文字母 「x」替代「×」。

以「

⋅

{\displaystyle \cdot }

美国 [ 3] [ 4] 德國 、法國 等國家[ 5] 托马斯·哈里奥特 于1631年出版的著作使用,但令這种用法影响深远的人是萊布尼茲 。

因為星號 「

∗

{\displaystyle *}

鍵盤 必備的符號,電腦 常用其表示乘號,这种用法起源于FORTRAN 语言。

代数 中,为方便书写,乘號常被略去(如

5

x

{\displaystyle 5x}

x

y

{\displaystyle xy}

5

×

2

{\displaystyle 5\times 2}

52

{\displaystyle 52}

累乘则用大写 希臘字母

Π

{\displaystyle \Pi }

Pi )表示:

∏

i

=

m

n

x

i

:=

x

m

⋅

x

m

+

1

⋅

x

m

+

2

⋅

…

⋅

x

n

−

1

⋅

x

n

{\displaystyle \prod _{i=m}^{n}x_{i}:=x_{m}\cdot x_{m+1}\cdot x_{m+2}\cdot \ldots \cdot x_{n-1}\cdot x_{n}}

乘法运算的数学性质在不同定义 和數系 下具有多样性,以下是主要分类及详细说明。

交換律 :

x

y

=

y

x

{\displaystyle xy=yx}

結合律 :

(

x

y

)

z

=

x

(

y

z

)

{\displaystyle (xy)z=x(yz)}

分配律 :

x

(

y

+

z

)

=

x

y

+

x

z

{\displaystyle x(y+z)=xy+xz}

乘法單位律 :任何数乘以

1

{\displaystyle 1}

1

x

=

x

{\displaystyle 1x=x}

多項式 中的常数 项。

零元性质:任何數乘以

0

{\displaystyle 0}

0

x

=

0

{\displaystyle 0x=0}

因數 中若含

0

{\displaystyle 0}

0

{\displaystyle 0}

逆元 性质:非零数

a

{\displaystyle a}

倒数 )为

1

a

{\displaystyle {\dfrac {1}{a}}}

a

×

1

a

=

1

{\displaystyle a\times {\dfrac {1}{a}}=1}

满足交换律、结合律、分配律。

复数乘法涉及模长 和辐角 的变化。 满足结合律和分配律,但不满足交换律,特殊矩阵(如對角矩陣 )除外。

对零矩陣 :所有元素为

0

{\displaystyle 0}

在模

n

{\displaystyle n}

n

{\displaystyle n}

互質 (如模质数时所有非零数均有逆元)。

两个数的乘法运算或积(这两个数可以是自然数 、整数 、分数 、实数 、复数 、四元数 等)的数学定义,相似而又各有特性。

兩個自然數

m

,

n

∈

N

{\displaystyle m,n\in \mathbb {N} }

m

n

=

n

m

=

∑

k

=

1

n

m

=

∑

k

=

1

m

n

{\displaystyle mn=nm=\sum _{k=1}^{n}m=\sum _{k=1}^{m}n}

這是将该整数自身重复相加若干次的簡写法。换言之:

m

n

=

n

m

=

m

+

m

+

m

+

⋯

+

m

⏟

n

个 m

=

n

+

n

+

n

+

⋯

+

n

⏟

m

个 n

{\displaystyle mn=nm=\underbrace {m+m+m+\cdots +m} _{n{\text{个 m}}}=\underbrace {n+n+n+\cdots +n} _{m{\text{个 n}}}}

长远来看,将乘法视为重复加法并不高效。因此,数学家归纳了从

1

{\displaystyle 1}

9

{\displaystyle 9}

九九乘法表 。

多个自然数相乘时,我们使用括号标明运算顺序。为避免过多括号,规定以下优先级规则:乘法始终优先于加法。例如在表达式

4

+

5

×

2

{\displaystyle 4+5\times 2}

4

+

(

5

×

2

)

=

4

+

10

=

14

{\displaystyle 4+(5\times 2)=4+10=14}

(

4

+

5

)

×

2

=

9

×

2

=

18

{\displaystyle (4+5)\times 2=9\times 2=18}

當

x

{\displaystyle x}

量 ,

y

{\displaystyle y}

自然數 时,定義乘法递归 如下:

0

x

=

0

{\displaystyle 0x=0}

x

y

=

x

+

x

(

y

−

1

)

{\displaystyle xy=x+x(y-1)}

图中,笛卡儿坐标系 的蓝色区域表示乘积为正,红色区域表示乘积为负。 在数轴 上表示整数乘法时,可借助向量的方向与长度直观理解 整数 乘法推广自然数乘法至负数 ,符号规则为:同号得正,异号得负,绝对值 相乘。

两个分數

z

n

,

z

′

n

′

{\displaystyle {\frac {z}{n}},{\frac {z'}{n'}}}

z

n

⋅

z

′

n

′

=

z

⋅

z

′

n

⋅

n

′

{\displaystyle {\frac {z}{n}}\cdot {\frac {z'}{n'}}={\frac {z\cdot z'}{n\cdot n'}}}

当且仅当

n

,

n

′

≠

0

{\displaystyle n,n'\neq 0}

两个小数 作乘法运算时,可利用乘法交换律的特性进行计算。

例如,计算

43.1

{\displaystyle 43.1}

1.215

{\displaystyle 1.215}

43.1

×

1.215

=

(

431

×

1

10

)

×

(

1

215

×

1

1

000

)

=

(

431

×

1

215

)

×

(

1

10

×

1

1

000

)

=

(

431

×

1

215

)

×

1

10

000

=

523

665

10

000

=

52.3665

{\displaystyle {\begin{aligned}43.1\times 1.215&=\left(431\times {\frac {1}{10}}\right)\times \left(1\;215\times {\frac {1}{1\;000}}\right)\\&=(431\times 1\;215)\times \left({\frac {1}{10}}\times {\frac {1}{1\;000}}\right)\\&=(431\times 1\;215)\times {\frac {1}{10\;000}}\\&={\frac {523\;665}{10\;000}}\\&=52.3665\end{aligned}}}

可见,两个小数作乘法运算时,先忽略小數點 ,计算两数小数点后数字的位数 之和,将两数视为整数相乘,最后在结果中从右往左数出与总位数相同的位数,并放置小数点。

又如,计算

3.15

{\displaystyle 3.15}

1.2

{\displaystyle 1.2}

先计算整数部分相乘:

315

×

12

=

3780

{\displaystyle 315\times 12=3780}

再将小数点向左移动

3

{\displaystyle 3}

3780

⇒

3.780

{\displaystyle 3780\Rightarrow 3.780}

0

{\displaystyle 0}

3.78

{\displaystyle 3.78}

实数 乘法是前文乘法的推广,性质也相同。其核心在于:每个实数都是某有理数集 的上确界 。特别地,每个正实数是其无限小数 展开式截断 序列 的上确界,例如

π

{\displaystyle \pi }

{

3

,

3.1

,

3.14

,

3.141

,

…

}

{\displaystyle \{3,\;3.1,\;3.14,\;3.141,\ldots \}}

实数的一个基本性质是:有理逼近 与算术 运算(特别是乘法)相容。这意味着,若正实数

a

{\displaystyle a}

b

{\displaystyle b}

A

{\displaystyle A}

B

{\displaystyle B}

a

=

sup

x

∈

A

x

{\displaystyle a=\sup _{x\in A}x}

b

=

sup

y

∈

B

y

{\displaystyle b=\sup _{y\in B}y}

a

⋅

b

{\displaystyle a\cdot b}

x

∈

A

{\displaystyle x\in A}

y

∈

B

{\displaystyle y\in B}

a

⋅

b

=

sup

x

∈

A

,

y

∈

B

x

⋅

y

{\displaystyle a\cdot b=\sup _{x\in A,y\in B}x\cdot y}

十进制 展开式逐项积 序列 的上确界。

对于涉及负实数的乘法运算,可通过符号法则简化处理:正负号的变化将上确界 转化为下确界 。很多人都通过柯西序列 构造实数,因为这种方法无需考虑四种可能的符号组合情况,从而简化了运算规则的推导过程。

复数 乘法可通过分配律 和虚数 单位性质

i

2

=

−

1

{\displaystyle i^{2}=-1}

(

a

+

b

i

)

{\displaystyle (a+b\,i)}

(

c

+

d

i

)

{\displaystyle (c+d\,i)}

(

a

+

b

i

)

⋅

(

c

+

d

i

)

=

a

⋅

c

+

a

⋅

d

i

+

b

i

⋅

c

+

b

⋅

d

⋅

i

2

=

(

a

⋅

c

−

b

⋅

d

)

+

(

a

⋅

d

+

b

⋅

c

)

i

{\displaystyle {\begin{aligned}(a+b\,i)\cdot (c+d\,i)&=a\cdot c+a\cdot d\,i+b\,i\cdot c+b\cdot d\cdot i^{2}\\&=(a\cdot c-b\cdot d)+(a\cdot d+b\cdot c)\,i\end{aligned}}}

其中

i

2

{\displaystyle i^{2}}

−

1

{\displaystyle -1}

用极坐标系 表示复数 从几何视角理解,复数可表示为极坐标 形式:

a

+

b

i

=

r

⋅

(

cos

(

φ

)

+

i

sin

(

φ

)

)

=

r

⋅

e

i

φ

{\displaystyle a+b\,i=r\cdot (\cos(\varphi )+i\sin(\varphi ))=r\cdot e^{i\varphi }}

c

+

d

i

=

s

⋅

(

cos

(

ψ

)

+

i

sin

(

ψ

)

)

=

s

⋅

e

i

ψ

{\displaystyle c+d\,i=s\cdot (\cos(\psi )+i\sin(\psi ))=s\cdot e^{i\psi }}

此时,复数乘法可转化为模长 与辐角 的运算:

(

a

⋅

c

−

b

⋅

d

)

+

(

a

⋅

d

+

b

⋅

c

)

i

=

r

⋅

s

⋅

e

i

(

φ

+

ψ

)

.

{\displaystyle (a\cdot c-b\cdot d)+(a\cdot d+b\cdot c)i=r\cdot s\cdot e^{i(\varphi +\psi )}.}

其几何意义在于模长相乘(

r

⋅

s

{\displaystyle r\cdot s}

φ

+

ψ

{\displaystyle \varphi +\psi }

非负整数的乘法可通过集合论 中的基数 概念或皮亚诺公理 进行定义。基数理论通过集合 的势 (即集合元素的数量)定义乘法,例如,两个有限集合 的笛卡儿积 的势等于各自势的乘积。而皮亚诺公理体系则通过自然数的递归 定义实现乘法运算:设非负整数表示为自然数 ,其乘法可归纳定义为:

基例:对任意非负整数

a

{\displaystyle a}

a

×

0

=

0

{\displaystyle a\times 0=0}

递推规则:对任意非负整数

a

{\displaystyle a}

b

{\displaystyle b}

a

×

(

b

+

1

)

=

a

×

b

+

a

{\displaystyle a\times {(b+1)}=a\times b+a}

此定义通过数学归纳法 可证明满足乘法结合律、交换律等基本性质。

对于任意整数的乘法,需在自然数乘法基础上引入符号规则。例如,负整数乘法定义为:若

a

{\displaystyle a}

b

{\displaystyle b}

(

−

a

)

×

(

−

b

)

=

a

×

b

{\displaystyle {(-a)}\times {(-b)}=a\times b}

(

−

a

)

×

b

=

−

(

a

×

b

)

{\displaystyle {(-a)}\times b=-{(a\times b)}}

有理数乘法则通过分数形式定义:若

a

b

{\displaystyle {\dfrac {a}{b}}}

c

d

{\displaystyle {\dfrac {c}{d}}}

最简分数 (

b

{\displaystyle b}

d

≠

0

{\displaystyle d\neq 0}

a

c

b

d

{\displaystyle {\dfrac {ac}{bd}}}

封闭性 与唯一性 ,例如通过交叉相乘 消去公约数 ,确保结果仍为最简分数。

实数乘法的定义依赖于有理数乘法的完备性。通过戴德金分割 或柯西序列 构造实数时,乘法运算被定义为极限 运算:若

{

a

n

}

{\displaystyle \{a_{n}\}}

{

b

n

}

{\displaystyle \{b_{n}\}}

收敛 的有理数序列,则实数乘积定义为

lim

(

a

n

×

b

n

)

{\displaystyle \lim(a_{n}\times b_{n})}

ϵ

−

δ

{\displaystyle \epsilon -\delta }

严格证明其合理性。

在群论 中,若一个集合在乘法运算下满足封闭性 、结合律 、存在单位元 且每个元素均有逆元素 ,则称其构成群结构 。这些公理构成了群的定义基础。

以非零有理数集为例,其乘法运算满足群的所有条件:单位元为1(不同于加法群的单位元0),每个非零有理数均存在乘法逆元,且乘法运算封闭(因为两个非零有理数相乘仍为非零有理数)。但需注意的是,零必须被排除,因其乘法逆元不存在。此例中的群为阿贝尔群 ,但群论中并非所有乘法群均为阿贝尔群。

考虑可逆方阵群:给定域上同维数的可逆 矩阵集合,其乘法运算满足封闭性(矩阵相乘仍为同维可逆矩阵)、结合律、单位矩阵作为单位元,且每个矩阵均有逆矩阵。然而,矩阵乘法不满足交换律(如

A

B

≠

B

A

{\displaystyle {AB}\neq {BA}}

非阿贝尔群 。

即使排除零元素,整数集 在乘法下也不构成群。原因在于除

1

{\displaystyle 1}

−

1

{\displaystyle -1}

群的乘号通常表示为点乘(

⋅

{\displaystyle \cdot }

乘法群 可记为(

Q

{

0

}

,

⋅

{\displaystyle \mathbb {Q} \{0\},\cdot }

加法群 (如(

Z

,

+

{\displaystyle \mathbb {Z} ,+}

迄今为止发现的最早的乘法运算,是可追溯至旧石器时代初期 的伊尚戈骨 上的刻痕。划痕可能是计数符号,也可能只是为了方便抓握,或有其他非数学的目的。[ 6]

古埃及人 采用连续加倍法进行整数 和分數 的乘法运算,这一方法在《莱因德数学纸草书 》中有详细记载。[ 7]

13

×

21

{\displaystyle 13\times 21}

21

{\displaystyle 21}

42

{\displaystyle 42}

84

{\displaystyle 84}

168

{\displaystyle 168}

(

1

+

4

+

8

)

×

21

=

273

{\displaystyle {(1+4+8)}\times 21=273}

巴比伦人 使用六十進制 系统,其乘法运算与现代十进制 类似,但因

60

×

60

=

3600

{\displaystyle 60\times 60=3600}

20

{\displaystyle 20}

基数 倍數 的乘法表 (如

n

,

2

n

,

…

,

20

n

{\displaystyle n,2n,\ldots ,20n}

30

n

,

40

n

,

50

n

{\displaystyle 30n,40n,50n}

53

n

{\displaystyle 53n}

50

n

+

3

n

{\displaystyle 50n+3n}

古希腊人 以幾何圖形 (如矩形 )表示乘法,体现“乘积即面积”的思想。欧几里得 更是在《几何原本 》中用几何 方法证明乘法分配律 。

孙子筹算乘法 中国古代 拥有史上最早、最详细的十进制位值制 乘法规则,其首见于南北朝时期的孙子算经 。孙子乘法 的核心,是通过纵横排列的算筹 模拟位值 运算,如计算

49

×

36

{\displaystyle 49\times 36}

49

{\displaystyle 49}

36

{\displaystyle 36}

九九表 ”逐位相乘并累加,终得

1764

{\displaystyle 1764}

中东 ,13世纪又译成拉丁文 而流行于欧洲 。至于九九乘法表,则在战国时期 已成熟应用[ 8]

阿拉伯穆斯林 于9世纪引入印度數字 和位值制 ,结合阿拉伯语 符号形成计算体系,推动乘法运算标准化。而数学家花拉子米 在接纳中国的孙子乘法後,在《代数学 》中将乘法与方程系统化结合,提出“还原与对消”法,将乘法纳入代数运算框架,影响欧洲数学发展。

印度类似“铺地锦”的图形化乘法 納皮爾的骨頭 印度古代 的乘法运算亦有发展。7世纪,数学家婆羅摩笈多 提出“交叉相乘法”,即

(

a

+

b

)

(

c

+

d

)

=

a

c

+

a

d

+

b

c

+

b

d

{\displaystyle (a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd}

123

×

456

{\displaystyle {123}\times {456}}

铺地锦 ”的图形化乘法,通过网格线段交叉点计数得出结果,后经阿拉伯传入欧洲。“納皮爾的骨頭 ”便是借鉴“铺地锦”的灵感产生的。

现代基于印度-阿拉伯数字系统 的乘法,最早同样由婆罗摩笈多系统阐述。他在7世纪著作《婆罗摩修正体系》中完整定义了加、减、乘、除四则运算的规则,其乘法体系包含多种算法,现代竖式乘法即源于此。此算法通过花拉子米的著作《印度数字算术》于9世纪初传入阿拉伯世界,其《代数学》系统整合了印度数字与运算规则。13世纪,意大利数学家斐波那契 在《计算之书》中推广此法,最终使印度-阿拉伯数字系统取代罗马数字 成为欧洲主流。[ 9]

由于历史影响,華人 小學生 现在仍背誦九九乘法表 來學習乘法。

关于電腦 的特別算法,以及其它现代运算法,详見乘法算法 。

除了加法,在有限范围内,乘法也可以用手指 完成。为此,两个因數 需处于同一十位半区,也就是说,两者要么均以

1

{\displaystyle 1}

5

{\displaystyle 5}

6

{\displaystyle 6}

0

{\displaystyle 0}

对于因数以

1

{\displaystyle 1}

5

{\displaystyle 5}

首先为手指编号:从小指 开始,依次标记为

10

⋅

(

d

−

1

)

+

1

{\displaystyle 10\cdot {(d-1)}+1}

10

⋅

(

d

−

1

)

+

5

{\displaystyle 10\cdot {(d-1)}+5}

d

{\displaystyle d}

1

{\displaystyle 1}

11

{\displaystyle 11}

15

{\displaystyle 15}

对齐两个因数的手指後,数出下方手指总数(包括对齐的手指),将其乘以

d

⋅

10

{\displaystyle d\cdot 10}

计算左右手下方手指(不包含对齐的手指)的乘积;

最后,加上常数项

d

2

⋅

100

{\displaystyle {d^{2}}\cdot 100}

对于因数以

6

{\displaystyle 6}

0

{\displaystyle 0}

类似地,从小指开始,依次标记为

10

⋅

(

d

−

1

)

+

6

{\displaystyle 10\cdot {(d-1)}+6}

10

⋅

d

{\displaystyle 10\cdot d}

d

{\displaystyle d}

1

{\displaystyle 1}

16

{\displaystyle 16}

20

{\displaystyle 20}

对齐两个因数的手指后,数出下方手指总数(包括对齐的手指),将其乘以

d

⋅

10

{\displaystyle d\cdot 10}

计算左右手上方手指(不包含对齐的手指)的乘积(同上);

最后,加上常数项

d

⋅

(

d

−

1

)

⋅

100

{\displaystyle d\cdot {(d-1)}\cdot 100}

以

7

×

8

{\displaystyle 7\times 8}

7

{\displaystyle 7}

8

{\displaystyle 8}

6

{\displaystyle 6}

0

{\displaystyle 0}

d

=

1

{\displaystyle d=1}

5

{\displaystyle 5}

1

×

10

=

10

{\displaystyle 1\times 10=10}

50

{\displaystyle 50}

3

{\displaystyle 3}

2

{\displaystyle 2}

3

×

2

=

6

{\displaystyle 3\times 2=6}

(

1

−

1

)

⋅

1

⋅

100

=

0

{\displaystyle {(1-1)}\cdot 1\cdot 100=0}

50

+

6

+

0

=

56

{\displaystyle 50+6+0=56}

再如

24

×

22

{\displaystyle 24\times 22}

24

{\displaystyle 24}

22

{\displaystyle 22}

1

{\displaystyle 1}

5

{\displaystyle 5}

d

=

2

{\displaystyle d=2}

6

{\displaystyle 6}

2

×

10

=

20

{\displaystyle 2\times 10=20}

120

{\displaystyle 120}

4

{\displaystyle 4}

2

{\displaystyle 2}

4

×

2

=

8

{\displaystyle 4\times 2=8}

2

2

⋅

100

=

400

{\displaystyle {2^{2}}\cdot 100=400}

120

+

8

+

400

=

528

{\displaystyle 120+8+400=528}

此方法尤其适用于快速心算 平方数 。对于不同十位或十位半区的因数,可通过分解为和的形式(如

(

a

+

x

)

⋅

(

a

+

y

)

{\displaystyle {(a+x)}\cdot {(a+y)}}

(

a

+

x

)

⋅

(

a

+

y

)

=

a

2

+

(

x

+

y

)

⋅

a

+

x

⋅

y

{\displaystyle (a+x)\cdot (a+y)=a^{2}+(x+y)\cdot a+x\cdot y}

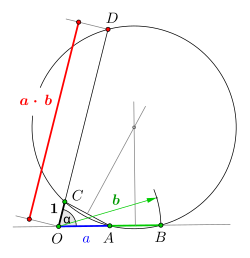

图1 相交弦定理 算乘法如图1所示,过点

O

{\displaystyle O}

O

{\displaystyle O}

a

{\displaystyle a}

b

{\displaystyle b}

A

{\displaystyle A}

B

{\displaystyle B}

O

{\displaystyle O}

1

{\displaystyle 1}

E

{\displaystyle E}

A

{\displaystyle A}

B

{\displaystyle B}

E

{\displaystyle E}

外接圓 ,该圆与第二条射线的交点

C

{\displaystyle C}

相交弦定理 :

a

⋅

b

=

O

A

¯

⋅

O

B

¯

=

O

E

¯

⏟

=

1

⋅

O

C

¯

{\displaystyle a\cdot b={\overline {OA}}\cdot {\overline {OB}}=\underbrace {\overline {OE}} _{=1}\cdot \,{\overline {OC}}}

O

E

¯

=

1

⟹

O

C

¯

=

a

⋅

b

{\displaystyle {\overline {OE}}=1\Longrightarrow {\overline {OC}}=a\cdot b}

此法通过构造三角形外接圆,将乘法转化为几何长度的投影 关系。

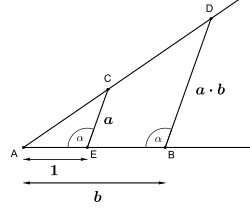

图2 割线定理 算乘法如图2所示,设圆外一点

O

{\displaystyle O}

a

{\displaystyle a}

b

{\displaystyle b}

A

{\displaystyle A}

B

{\displaystyle B}

O

{\displaystyle O}

B

O

{\displaystyle BO}

α

{\displaystyle \alpha }

1

{\displaystyle 1}

C

{\displaystyle C}

A

B

{\displaystyle AB}

A

C

{\displaystyle AC}

垂直平分線 以确定圆心,过

A

{\displaystyle A}

B

{\displaystyle B}

C

{\displaystyle C}

D

{\displaystyle D}

割线定理 :

a

⋅

b

=

O

A

¯

⋅

O

B

¯

=

O

C

¯

⋅

O

D

¯

{\displaystyle a\cdot b={\overline {OA}}\cdot {\overline {OB}}={\overline {OC}}\cdot \,{\overline {OD}}}

通过调整射线角度

α

{\displaystyle \alpha }

图3 相似三角形 算乘法如图3所示,在射线

A

{\displaystyle A}

1

{\displaystyle 1}

b

{\displaystyle b}

E

{\displaystyle E}

B

{\displaystyle B}

E

{\displaystyle E}

a

{\displaystyle a}

C

{\displaystyle C}

C

{\displaystyle C}

A

B

{\displaystyle AB}

A

{\displaystyle A}

D

{\displaystyle D}

A

B

¯

A

C

¯

=

B

D

¯

B

C

¯

⟹

B

D

¯

=

a

⋅

b

{\displaystyle {\dfrac {\overline {AB}}{\overline {AC}}}={\dfrac {\overline {BD}}{\overline {BC}}}\Longrightarrow {\overline {BD}}=a\cdot b}

此法通过构造平行线与相似三角形 ,将乘法运算转化为几何比例问题。

^ Devlin, Keith . What Exactly is Multiplication? . Mathematical Association of America . January 2011 [May 14, 2017] . (原始内容存档 于May 27, 2017). With multiplication you have a multiplicand (written second) multiplied by a multiplier (written first) ^ Devlin, Keith. What exactly is multiplication? . profkeithdevlin.org. January 2011 [12 December 2024] . (原始内容 存档于12 December 2024). ^ 引用错误:没有为名为mpb的参考文献提供内容

^ Klose, Orval. The Number Systems and Operations of Arithmetic . Pergamon Press. 1966: 39. ISBN 978-1-4831-3709-4 ^ Humez, Alexander; Humez, Nicholas. On the Dot: The Speck That Changed the World . Oxford University Press . 2 October 2008: 103. ISBN 978-0-19-971718-7 ^ Pletser, Vladimir. Does the Ishango Bone Indicate Knowledge of the Base 12? An Interpretation of a Prehistoric Discovery, the First Mathematical Tool of Humankind. 2012-04-04. arXiv:1204.1019 math.HO ]. ^ Peasant Multiplication . cut-the-knot.org. [2021-12-29 ] . ^ Qiu, Jane . Ancient times table hidden in Chinese bamboo strips . Nature. 7 January 2014 [22 January 2014] . S2CID 130132289 doi:10.1038/nature.2014.14482 存档 于22 January 2014). ^ Bernhard, Adrienne. How modern mathematics emerged from a lost Islamic library . bbc.com. [2022-04-22 ] (英语) .

[math.HO].

[math.HO].

. (原始内容存档于22 January 2014).

. (原始内容存档于22 January 2014).

![{\displaystyle \scriptstyle {\sqrt[{\text{根 指 数 }}]{\scriptstyle {\text{被 开 方 数 }}}}\,=\,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/129356d757065c14aa96f75e3c93198f2e4fba94)